1273 trafen sich erstmals vier Kurfürsten des Hl. Römischen Reichs in einem Nußbaumgarten nördlich von Rhens am Westufer des Rheins, denn an diesen Ort grenzten ihre vier Territorien. Sie wollten sich über den von Ihnen favorisierten Kandidaten für die Wahl zum Deutschen König verständigen, damit das Interregnum endlich beendet werde. Die Wahl fiel auf Rudolf I. von Habsburg. Sechs der sieben Kurfürsten trafen sich 1338 erneut an dieser Stelle und gründeten den „Churverein zu Rhense“, um sich hier in Zukunft stets vor einer anstehenden Königswahl abzusprechen. Kaiser Karl IV. erhob 1356 in der „Goldenen Bulle“, der ersten schriftlichen Reichs-Gesetzes-Sammlung mit der Funktion einer „Verfassung“ die Wahl-Abstimmung der Kurfürsten in Rhens zu Reichs-Recht. Er selbst war am 11.07. 1346 in Rhens zum Gegenkönig gewählt worden.

1376 veranlaßte Karl IV. die Wahl seines Sohnes Wenzel zum Deutschen König in Rhens. Nach der Krönung Wenzels in Frankfurt verfügte Karl IV., dass in Rhens ein „steinerner Stuhl“ zu errichten sei, auf dem die Kurfürsten zukünftig stets den jeweils neuen König zu bestimmen hätten.

Ab der Mitte des 15. Jahrhunderts verlor der „Königstuhl zu Rhense“ fortwährend an Bedeutung. Auf der Reise zur Krönung nach Aachen bestiegen einige Könige noch den „Königsstuhl“, was als symbolische Inbesitznahme der Herrschaft über das Reich gedeutet wurde. Schon zur Mitte des 16. Jahrhunderts verfiel der Bau.

Im dreißigjährigen Krieg erinnerte man sich erstmals wieder an die frühere Einheit des Reichs und sicherte die Bausubstanz. Allerdings verwüsteten französische Revolutionstruppen erst den Königsstuhl, und Napoleon ließ dann 1806 die Ruine abtragen und die Steine an die Bürger von Rhens verkaufen. Er wollte ein Symbol des von ihm zerschlagenen Hl. Römischen Reichs auslöschen.

Ab 1841 wurde an gleicher Stelle durch ein Dekret des preußischen Königs Friedrich Wilhelm IV. ein neuer Bau errichtet, der aber die alte Architektur nur nachahmte, sie hingegen nicht nach der mittelalterlichen Planung wiederholte. Dieser Bau musste 1929 der Rhenser Stadtentwicklung weichen, und daher wurde er auf einen nahen Hügel, den „Schawall“ verlegt.

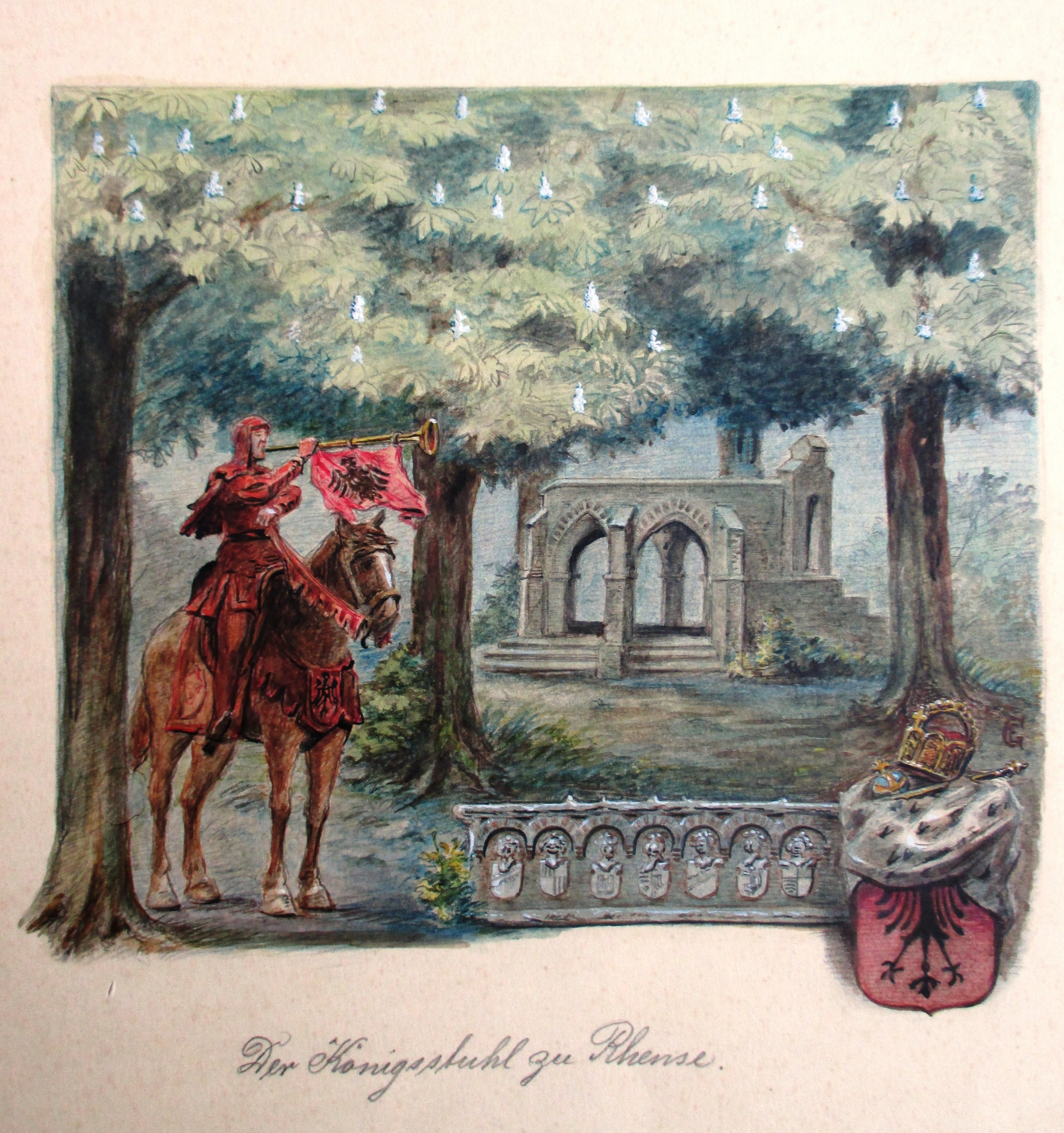

Das Blatt gehört zu einer 13-teiligen Bilderserie mit Themen der Mittelrhein-Burgen und der zugehörigen Sagen von Eduard Glaser, Essen.

Hier hat er sich allerdings einen Ort ausgesucht, dessen Historie vollständig belegt ist. Er zeigt den Königstuhl in vereinfachter Form, denn auf die präzise Darstellung des Oktogons hat er verzichtet. Einige Details wie die seitlichen Treppenstufen hat es so nie gegeben. Die Orientierung des Portals gen Westen ist hingegen korrekt, und so schimmert also links neben dem Bau das Wasser des Rheins durch das Laub der Bäume. Die scheinen aber eher blühende Kastanien statt Nussbäume zu sein. Im linken Vordergrund zeigt er einen Herold zu Pferde mit einer Fanfare, an der die Reichsfahne befestigt ist. Vor dem Bau platziert Glaser eine phantasierte Brüstung mit sieben Lisenen-Bögen, unter denen er die sieben symbolischen Wappen der Kurfürsten gestellt hat. Am rechten Bildrand hat er dann noch ein großes Reichswappen untergebracht, auf das er einige Reichsinsignien gelegt hat: den königliche Hermelin-Umhang, die Königskrone, den Reichsapfel und das Zepter.

Glaser hat mit Bleistift "Der Königstuhl zu Rhense" unter das Bild geschrieben, und er hat es rechts unten auf dem Blatt signiert. Seine Initialen hat er rechts neben die Königskrone gestellt.

en